Von Insellösungen zur eierlegenden Wollmilchsau - Den langersehnten Wunsch Wirklichkeit werden lassen

December 8, 2025

Von Insellösungen zur eierlegenden Wollmilchsau - Den langersehnten Wunsch Wirklichkeit werden lassen

Text: Christoph Deselaers, Bastian Ruffer

Nach Jahren des Stillstands bewegt sich die Forstbranche im Bereich der Digitalisierung zunehmend rasanter. Moderne Software- und Hardwarelösungen versprechen Effizienz, Transparenz und eine neue Form der Zusammenarbeit. Doch wie sieht der digitale Werkzeugkasten der Forstwirtschaft heute aus? Und, wie können Waldbesitzende und Betriebe den Sprung von Insellösungen zur vollintegrierten digitalen Prozesskette meistern? Der folgende Beitrag gibt einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen, technologischen Trends und praxisnahen Strategien – mit einem klaren Ziel: die digitale Transformation der Forstwirtschaft nicht nur Wunsch sondern Realität werden zu lassen.

Die Digitalisierung im Forstbetrieb beginnt mit der schrittweisen Integration bewährter digitaler Werkzeuge in die tägliche Arbeit. Schon heute gibt es von diesen eine breite Palette – entscheidend ist dabei, die einzelnen und zumeist vorhandenen Instrumente sinnvoll miteinander zu verknüpfen bzw. zu kombinieren.

Digitale Infrastruktur in Büro und Wald

Zur Grundausstattung eines modernen Försters gehören heute weit mehr als eine Karte und ein Notizblock. Im Büro oder Homeoffice sorgen leistungsfähige Laptops in Verbindung mit externen Monitoren für einen zeitgemäßen Arbeitsplatz. Im Revier sind Smartphones und Tablets unverzichtbar geworden. Sie dienen nicht nur der Kommunikation, sondern der schnellen Erfassung von Objekten wie Käferbäumen im Wald, der Holzvermessung per App, der mobilen Zeiterfassung sowie dem Zugriff auf E-Mails. Tablets bieten darüber hinaus eine komfortable Möglichkeit, Karten- und GIS-Anwendungen auch im Gelände in voller Funktionalität zu nutzen. Besonders bei Pflanzplanung, Bestandsaufnahmen oder der Holzerfassung mit dem integrierten LiDAR-Scanner leisten sie wertvolle Dienste.

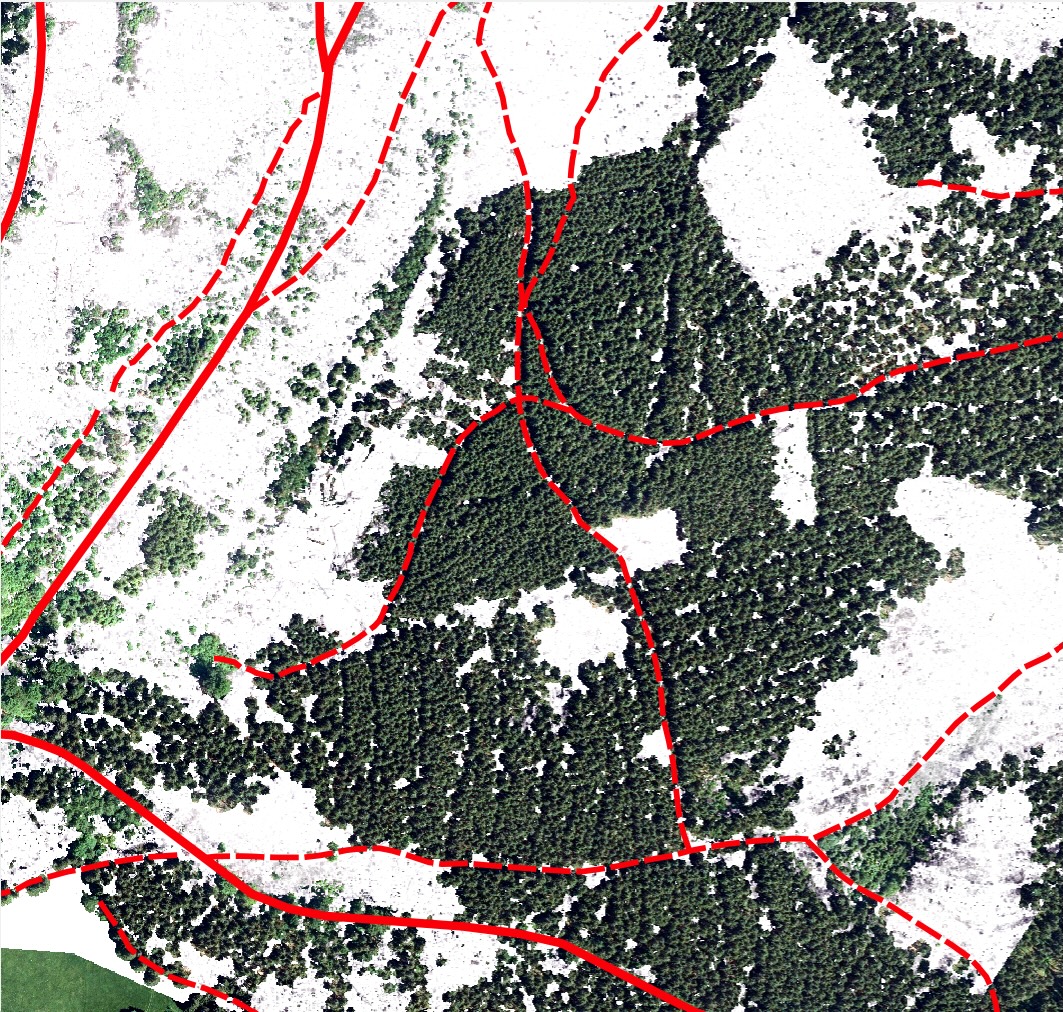

Für besonders präzise Vermessungsaufgaben – etwa bei Grenzfeststellungen oder Flächenerhebungen im Privatwald – kommen GNSS- oder RTK-Antennen (für satellitengestützte Positionsbestimmung mit hoher Genauigkeit) zum Einsatz, meist gekoppelt mit Tablets. Auch Drohnen haben sich in der forstlichen Praxis etabliert: Sie liefern wertvolle Daten bei der Freiflächenanalyse, bei der Erfassung von Förderflächen, bei der Schadensdokumentation nach Extremereignissen und bei der frühzeitigen Käfererkennung aus der Luft.

Softwarelösungen im Wald und in der Verwaltung

Das Herzstück der forstbetrieblichen IT ist ein funktionierendes Datenmanagement. In der Verwaltung werden Planung-, Organisation- und Kommunikation durch spezialisierte Software unterstützt. Im Außendienst helfen GIS-basierte Flächenmanagementsysteme bei der Bewirtschaftung, während Warenwirtschaftssysteme die Holzvermarktung steuert. Dies schafft eine Grundlage für fundierte, wirtschaftliche Entscheidungen.

GIS- und Flächenmanagement

Zu den etablierten GIS- und Flächenmanagementlösungen zählen QGIS/QField, FwMobile, GL-Forest und Waldinfoplan. Neue Systeme wie Dynamic Forest, Smartforester, Palos, WoodInVision oder Forsler erweitern das Spektrum um dynamische Inventarlösungen, die Verjüngungsmaßnahmen, Pflegeeingriffe und Holznutzung in Vorrats- und Wachstumsmodelle integrieren. Ein zentraler Vorteil liegt in der gemeinsamen Datengrundlage: Alle Beteiligten – vom Förster über den Waldbesitzer bis hin zum externen Dienstleister arbeiten mit denselben Informationen, was die Planung, Durchführung und Dokumentation deutlich effizienter macht.

Warenwirtschaft und Holzvermessung

Im Bereich der Warenwirtschaft findet ebenso ein klarer Technologiewechsel statt. Bewährte Systeme wie EuroForst, ProForst, TimberNet, Waldinfoplan, WinForstPro oder ZenithCE Forst werden zunehmend ergänzt durch moderne Cloudlösungen wie CFBusiness, GI_Manage_IT, Smartforester oder TimberData. Bei diesen stehen intuitive Bedienbarkeit, End-to-End-Prozesse, barrierefreier Datenaustausch und umfassende Auswertungsfunktionen im Vordergrund.

Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich der digitalen Holzvermessung. Neben den integrierten Modulen klassischer Systeme bieten spezialisierte Apps wie Forstify, I Fovea Pro, LogStack Pro (LiDAR), mScale, Trestima oder Timbeter fotogrammetrische Verfahren zur automatisierten Holzaufnahme. Die manuelle Messung mit Maßband oder Stammzählung entfällt. Stattdessen werden Daten samt Fotos direkt an das Warenwirtschaftssystem oder den Käufer übermittelt – schnell, präzise und dokumentationssicher (www.forstid.de/blog/fotooptische-holzvermessung-im-revieralltag).

Verwaltung, Zeiterfassung und Cloud

Neben den genannten Forstspezifischen Anwendungen profitieren auch die klassischen Verwaltungsaufgaben vom Angebot digitaler Lösungen. Personalplanung, Buchhaltung, Vertragsmanagement, Zeiterfassung oder Förderdokumentation lassen sich heute digital abbilden. Oft findet dabei die Effizienzsteigerung mittels Integration bestehender Systeme statt. So sparen automatisierte Prozesse den Anwendern Zeit und reduzieren Fehler, insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben.

Ein klarer Trend geht in Richtung cloudbasierter Anwendungen in allen Bereichen der Forstwirtschaft. Sie ermöglichen den ortsunabhängigen Zugriff auf zentrale Daten, sei es im Revier oder im Büro. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Förstern, Waldbesitzern, Dienstleistern (und Behörden) erheblich. Medienbrüche, Datenverluste und Doppeleingaben werden vermieden. Zusätzlich entfällt die Notwendigkeit eigener Server – deren Wartung, Absicherung und Verfügbarkeit übernimmt der Cloud-Anbieter. Voraussetzung ist jedoch, dass dieser ein belastbares Sicherheitskonzept und eine hohe Systemverfügbarkeit gewährleistet.

Einen ausführlichen Überblick über forstliche Software gibt es unter: forstid.de/id-insights

Fernerkundung und KI

Neben Daten aus der Überfliegung des Forstbetriebes mittels Drohne liefern offene, bundes- und landesweit verfügbare Geodaten eine wertvolle Ergänzung für forstliche Entscheidungen. Digitale Orthofotos, Baumhöhen- und Geländemodelle, Überschirmungs- oder Vitalitätskarten bieten belastbare Grundlagen für eine datengestützte Flächenbewirtschaftung.

Auch Maschinen liefern heute präzise Informationen: Moderne Harvester erfassen während der Holzernte exakte Daten zu Sorten, Mengen, GPS-Positionen und Rückegassen. Diese Informationen lassen sich in standardisierten Formaten exportieren und für Kalamitätsmeldungen, Holzverkaufsprozesse oder Zertifizierungsnachweise direkt weiterverarbeiten.

Künstliche Intelligenz kommt ebenfalls zunehmend zum Einsatz: Sie analysiert Bildmaterial, wertet Fernerkundungsdaten aus und unterstützt bei der Prognose von Wachstum, Risiken oder standortspezifischen Handlungsempfehlungen. Noch steht die flächendeckende Nutzung am Anfang – doch insbesondere für große Betriebe und forstliche Zusammenschlüsse bieten KI-gestützte Prozesse bereits heute ein enormes Potenzial.

Derzeit liegt das größte unmittelbare Anwendungspotenzial von KI allerdings im Bereich der Verwaltung. Intelligente Systeme automatisieren Buchhaltungsprozesse, erfassen und klassifizieren Dokumente oder generieren standardisierte Texte wie Berichte, Stellungnahmen und Anträge. Das entlastet die Verwaltung deutlich – und schafft Raum für strategisch wertschöpfende Tätigkeiten im Forstbetrieb.

Vom Flickenteppich zur Prozesskette

Was früher aus einem Nebeneinander von Excel-Tabellen, Papieranträgen und Insellösungen bestand, wird heute zunehmend als Einheit gedacht: Forstbetriebe – ob klein oder groß – streben nach durchgängigen, integrierten digitalen Prozessen. Die Vision: von der Flächenplanung über die Holzerfassung bis zur Abrechnung – alles digital, alles vernetzt. Doch wie realistisch ist dieser Anspruch in der Praxis? Vier zentrale Strategien haben sich herausgebildet.

Maßgeschneidert, aber aufwendig: Eigenentwicklungen

Einige große Forstbetriebe, insbesondere Landesforstverwaltungen, setzen auf individuell entwickelte Softwarelösungen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Systeme sind exakt auf betriebliche Abläufe zugeschnitten, Schnittstellen lassen sich bedarfsgerecht anpassen, und selbst komplexe Datenstrukturen können passgenau abgebildet werden. Mit solchen Lösungen lässt sich eine hohe Prozessgenauigkeit und interne Effizienz erreichen.

Doch dieser Weg hat seinen Preis – im wahrsten Sinne: Eigenentwicklungen sind kostenintensiv, wartungsaufwendig und oft personell risikobehaftet. Meist hängen Betrieb und Weiterentwicklung an wenigen Schlüsselpersonen. Zudem fehlt häufig die Anschlussfähigkeit zu externen oder neuen Systemen, etwa für die Zusammenarbeit mit Partnern oder Behörden. Für den einzelnen kleineren und mittleren Betrieb sind solche Individualsysteme weder finanziell noch organisatorisch realisierbar.

Offen und modular: Kooperation statt Monolith

Ein deutlich flexiblerer Ansatz setzt auf modulare Systeme mit offenen Schnittstellen (APIs). Diese ermöglichen es, spezialisierte Anwendungen verschiedener Anbieter miteinander zu verbinden – ganz ohne Abhängigkeit von einem zentralen Komplettsystem. Der Vorteil: Jeder Betrieb kann sich seine digitale Werkzeugkette nach Bedarf und Budget zusammenstellen.

Ein Beispiel ist die Kooperation zwischen OCELL und TimberData: OCELL liefert kartenbasiertes Flächenmanagement, TimberData steuert die Warenwirtschaft bei – beide Systeme kommunizieren über eine offene API (definierte Cloud-Schnittstelle) nahtlos miteinander. Auch die Kombination von Waldinfoplan (GIS und Warenwirtschaft) mit Forstify (Holzaufnahme und Vermarktungsplattform) und DiWiMa (Jagdverwaltung) zeigt, wie modulare Systeme sinnvoll ineinandergreifen können.

Diese „Baukastenlogik“ erlaubt eine schrittweise Digitalisierung, ohne starre Systemvorgaben. Betriebe behalten die Kontrolle über ihre Prozesse und reduzieren die Abhängigkeit von Einzellösungen. Der Preis dafür: Etwas mehr technisches Verständnis – und die Bereitschaft, sich auf klar definierte, standardisierte Abläufe einzulassen. Wer diesen Schritt geht, schafft jedoch die Grundlage für eine zukunftssichere und anpassbare IT-Struktur im Forst.

All-in-One-Lösung und Plattformgedanke: Alles unter einem Dach?

Einige Anbieter – etwa Latschbacher, Trimble Forestry, Palos oder Smartforester – verfolgen den Ansatz, möglichst viele forstliche Prozesse in einem zentralen System zu bündeln: von ERP und GIS über Holzaufnahme bis zur Betriebsführung. Die Systeme sind modular aufgebaut, basieren jedoch entweder auf eigenständigen Programmen mit Verknüpfung oder auf einem gemeinsamen technischen Fundament.

Der Vorteil liegt in der engen Systemintegration: Datenflüsse sind konsistent, Medienbrüche werden reduziert, und die Bedienoberfläche bleibt einheitlich. Für standardisierte Abläufe ist das effizient und wartungsarm. Gleichzeitig sind individuelle Anpassungen oft nur begrenzt möglich oder kostenintensiv. Und: Je geschlossener das System, desto schwieriger wird die Anbindung externer Anwendungen – offene Schnittstellen fehlen häufig. Die Folge: starke Bindung an einen Anbieter bei eingeschränkter Flexibilität.

Forschungsbasierte Plattformansätze

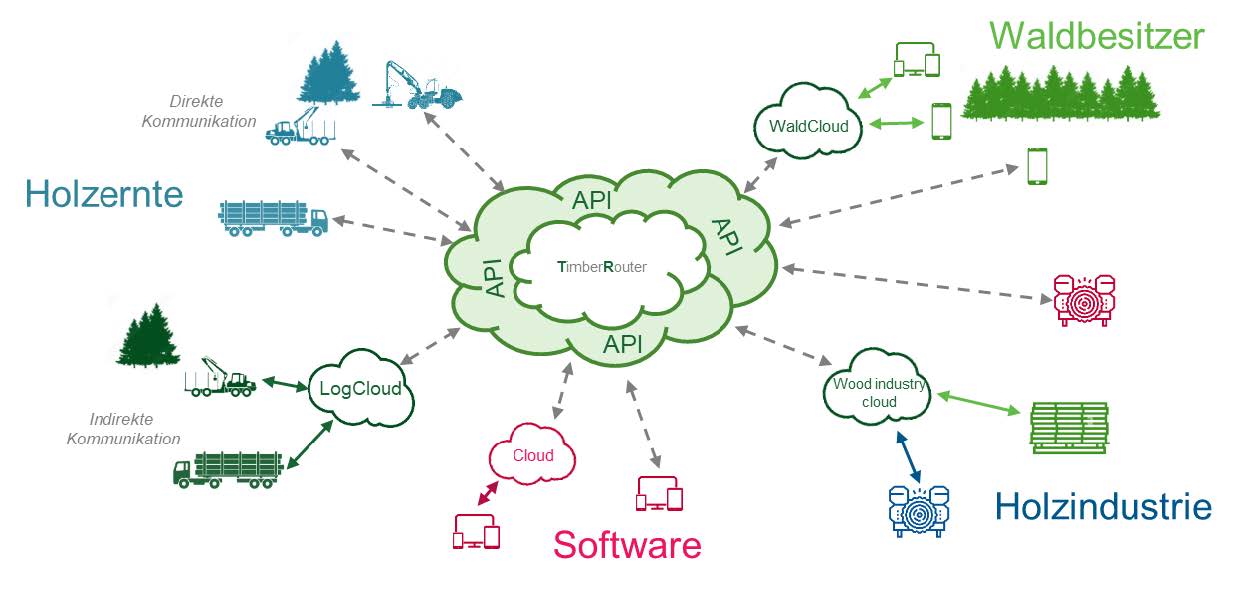

Ein alternatives Modell entsteht im Rahmen des „Runden Tischs Digitalisierung“ der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe: eine neutrale Datendrehscheibe mit offenen Schnittstellen und standardisierten Formaten. Ziel ist es, alle Beteiligten entlang der forstlichen Prozesskette softwareunabhängig zu verbinden – von der Flächenbewirtschaftung bis zur Zertifizierung.

Die Vorteile liegen auf der Hand: systemübergreifende Zusammenarbeit, hohe Anschlussfähigkeit und rechtlich klar geregelte Datenverwendung. Zugleich ist der Entwicklungsaufwand beträchtlich. Der Erfolg hängt von der Beteiligung vieler Akteure, stabiler Finanzierung und begleitender Förderung ab. Für kleinere Betriebe bleibt die Einstiegshürde hoch – doch das Potenzial für eine zukunftsfähige Branchenlösung ist erheblich (FNR – Runder Tisch Digitalisierung 2024).

Der Weg zur barrierefreien Prozesskette

Die Vision: eine durchgängige Digitalisierung – von der Flächenbewirtschaftung bis zur Abrechnung. Der Weg dorthin ist machbar, wenn strategisch gedacht und kooperativ gehandelt wird.

Kooperationswille als Schlüssel zum Erfolg

Gerade kleinere und mittlere Betriebe – ob privat, kommunal oder im forstwirtschaftlichen Zusammenschluss – profitieren, wenn sie Systeme gemeinsam nutzen. Wer auf dieselbe Plattform oder vergleichbare Module setzt, kann Datenaustausch, Schulung, Wartung und Weiterentwicklung bündeln. Regionale Netzwerke, digitale Arbeitsgemeinschaften oder Dienstleisterpools erleichtern den Zugang zu funktionierender IT-Infrastruktur.

Ein bewährter Ansatz: Pilotbetriebe gehen voraus, testen neue Systeme im Alltag und teilen ihre Erfahrungen – was anderen Betrieben hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden und schneller ins produktive Arbeiten zu kommen. Voraussetzung für diesen Weg ist eine gemeinsame Grundhaltung: Offenheit für Standardisierung, Veränderungsbereitschaft und gegenseitiges Vertrauen.

Ganzheitlich statt punktuell denken

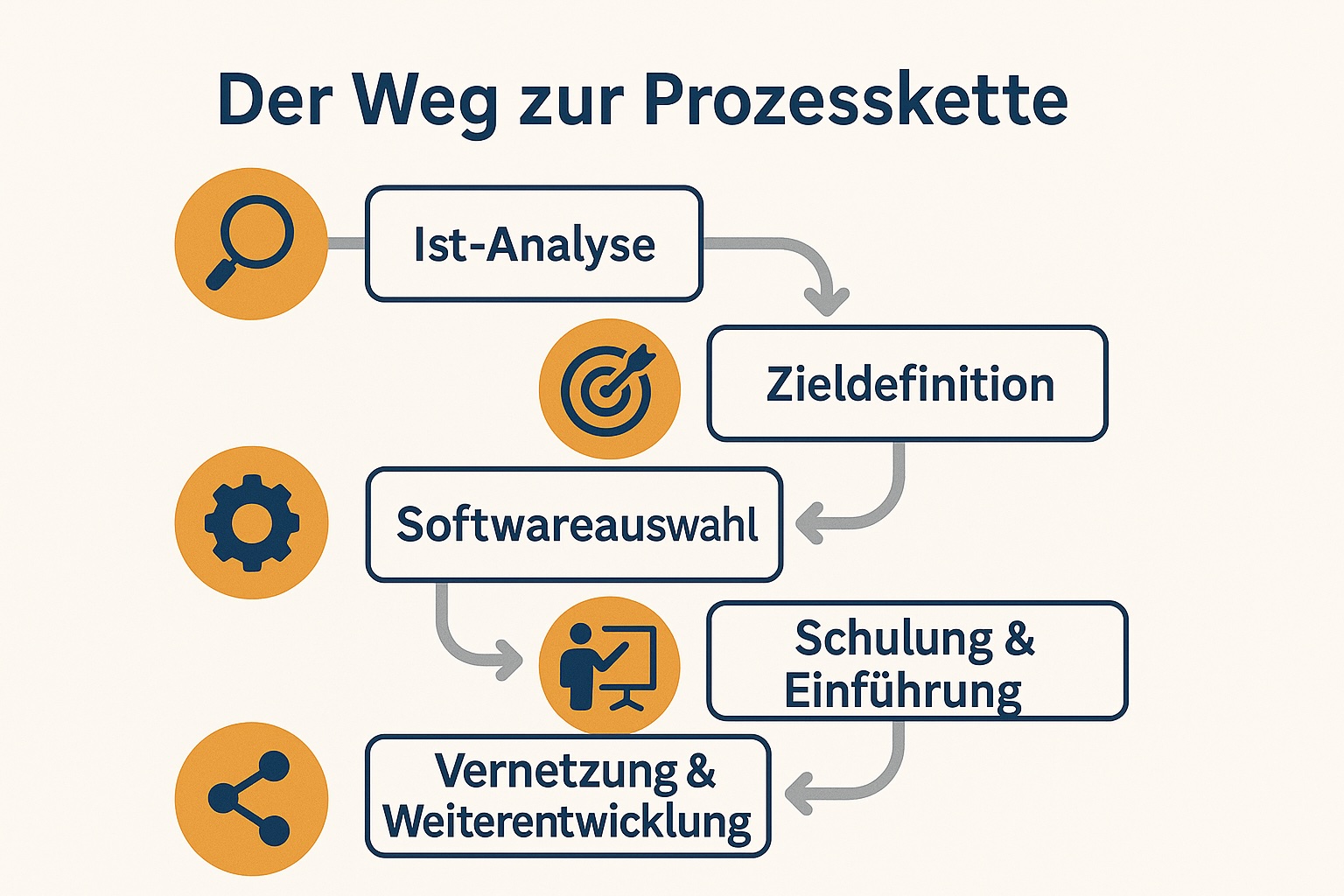

Digitalisierung beginnt oft mit Einzeltools – einer App hier, einem GIS dort. Doch echte Effizienz entsteht nur, wenn diese Elemente in ein stimmiges Gesamtkonzept eingebettet sind. Der erste Schritt ist eine systematische Bestandsaufnahme: Was läuft bereits digital? Wo gibt es Medienbrüche? Welche Daten müssen miteinander sprechen?

Auf dieser Grundlage lässt sich entscheiden, ob ein modulares System, eine Komplettlösung oder ein Plattformansatz am besten passt. Wichtig ist: Nicht die Technik gibt den Takt vor, sondern der effizienteste Prozess. Und manchmal bedeutet Fortschritt auch Abschied – von überkommenen Routinen, Werkzeugen oder Formaten, die mehr hemmen als helfen (forstid.de/blog/digitalisierung-im-forst).

Digitalisierung braucht die passende Förderung

Die aktuelle Förderlandschaft wird der Realität vieler privater und kommunaler Forstbetriebe kaum gerecht. Programme schließen ganze Zielgruppen aus – etwa durch die enge Definition der Urproduktion oder durch bürokratische Hürden, die kleine Betriebe überfordern. Besonders paradox: Ausgerechnet jene, die wirtschaftlich unter Druck stehen und zugleich höchste Anforderungen an Transparenz und Nachweise erfüllen müssen, erhalten oft keinen Zugang zu Digitalisierungshilfen.

Vor dem Hintergrund steigender Betriebskosten und unsicherer Investitionsentscheidungen ist Zurückhaltung verständlich. Viele Betriebe fürchten Fehlinvestitionen – zurecht. Was fehlt, ist eine Förderung, die praxisnah, beratungsorientiert und niedrigschwellig ist. Bundesweit abgestimmte Programme mit klaren Kriterien und langfristiger Perspektive wären dringend nötig. Denn Digitalisierung ist kein Projekt mit Enddatum – sie verlangt laufende Wartung, Schulung und Weiterentwicklung. Förderpolitik muss das abbilden (forstid.de/blog/foerderprogramme-im-forst).

Fazit: Die eierlegende Wollmilchsau ist möglich – aber nur mit System

Die Digitalisierung der Forstwirtschaft ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität – wenn auch mit vielen Varianten, Herausforderungen und Abhängigkeiten. Der Weg von Insellösungen hin zur integrierten Prozesskette ist kein technischer Selbstläufer, sondern eine strategische Aufgabe.

Wer digitale Werkzeuge sinnvoll miteinander vernetzt, Prozesse konsequent denkt und sich aktiv von überholten Strukturen löst, kann enorme Effizienzgewinne erzielen – sowohl im Revier als auch im Büro. Dabei gibt es nicht den einen richtigen Weg, wohl aber zentrale Erfolgsfaktoren: eine klare Analyse, die passende Systemwahl, Kooperationsbereitschaft und digitale Führung.